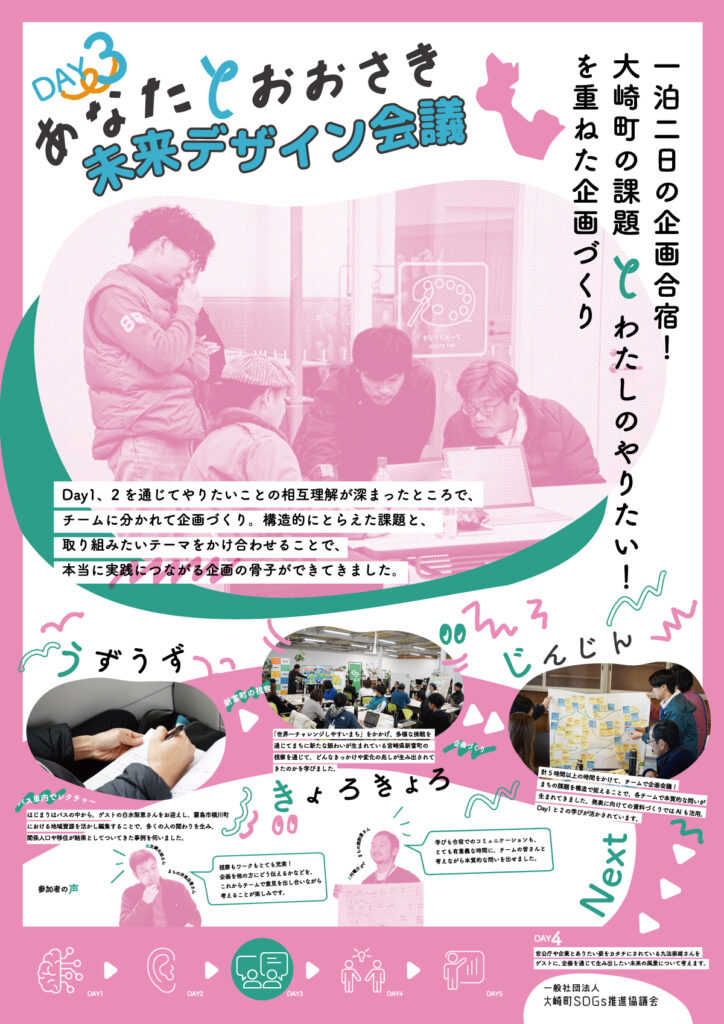

あなたとおおさき未来デザイン会議 DAY3 開催レポート-後編-

令和6年11月30日より『あなたとおおさき未来デザイン会議』がスタートし(主催:大崎町SDGs推進協議会)、今年3月にかけて「これからの大崎町の3年間をみんなで一緒に考える」をテーマにプログラムを開催中です。レポート3本目は1月25日〜26日日に開催されましたDAY3の内容です。今回は大崎町を飛び出し、宮崎県新富町を舞台にフィールドワークとワークショップを行いました。続いてはワークの様子をレポートしたいと思います。

<目次>

オープニング〜フィールドワークの振り返り

フィールドワークが終わり、そのまま追分分校(新富町)へ移動。ここからワークの時間となります。大崎町SDGs推進協議会・事務局の大保拓弥より、DAY3のワークにおける目的・流れの説明がありました。

<ワークの目的>

・視察の振り返りをしよう!

・チームで取り組むテーマの全体像を捉えよう!

今回のワークは3つのチーム(ハード・空き家チーム、食・酒チーム、場・コミュニティチーム)ごとに分かれ、各チームに1名ずつメンターが伴走しながら行われました。

<メンター陣>

ハード・空き家チーム→白水さん

食・酒チーム→高橋さん

場・コミュニティチーム→齊藤さん

その前に視察の振り返りの時間へ。流れは以下のとおりです。

<視察の振り返り>

・まずは一人で考え、ワークシートに記入(客観的事実/事実を元に驚いたこと/違和感を感じたこと/そこから見えてきた気づきや学び)

・ワークシートをチームでシェア

・感想共有(他の人のワークシートを見て再度書き足す時間をとってもOK)

地図作成

「地図」というのは、地形などが載っている地図ではなく、まちの課題や事象を書き出し、矢印で因果関係を繋いだマップのこと。

各チームの関心のあるテーマについて、下記のステップで課題や事象を模造紙に書き出していきます。

・まちで起きている課題の洗い出し

・課題を取り巻く事象の可視化

・上記を踏まえてまちにおけるテーマの全体像の確認

イシューを定める〜1日目クロージング

地図作成を終えたら各チームで取り組むイシュー(※)を定める時間へ。

(※)チームで問い続けたい、熱を持って解決したいと願う課題

<流れ>

・チームでイシューを定める(20分)

・中間発表(25分)

→プレゼン(地図とイシューを発表)

→フィードバック(メンター3名による)

中間発表では各チームが考えたまちの課題や事象が具体化され、イシューも少しずつ定まってきているように感じました。以下がそれぞれのチームから出てきたワードになります。

●食・酒チーム(ワード)

<食に着目した視点>

- 大崎の食材を味わえる場所がないのではないか。

- 食が観光に繋がっていないのではないか。

- 飲食店が少ないのではないか。

- リサイクルと食が結びついていない。

<ライフスタイルに着目した視点>

- 豊かな食材はあるのに生産者の豊かさに繋がっていないのではないか。

- 食材は豊かだけど食事が豊かではないのではないか。

- 町外の人を取り込もうという姿勢がないのではないか。

●(メンターコメント)

齊藤→企画をつくっていく際、聞き手の共感を得るポイントを出すのが大事だと感じた。

白水→ライフスタイルに焦点を当てて深掘りしていく視点は面白い。さらに深掘りすることで糸口が見つかるのではないか。

●場・コミュニティチーム(ワード)

- 飲食店が少ない。

- 孤独な人が多いのではないか。

- 人口の増減もある。

- 建物が少ない。

- 大崎町は官民の枠を超えた取り組みが秀でている。

- コミュニティが少ないため大崎町内で飲む機会がない。

- チャレンジしたいことをお互い応援しあえる仲間や場所がほしい。

- コミュニティがあるからこそ課題解決に繋がり、支援が生まれたら。

●(メンターコメント)

高橋→コミュニティは分断を生む。それを認識し、分断が生まれることを恐れない気持ちが大事。何を大事にしたいコミュニティにしたいか、そこをまず考えてほしい。

白水→コミュニティに入ってほしいターゲットや規模感の解像度を上げることで「何を大事にしたいコミュニティにしたいか」の答えが見えてくるのではないか。

●空き家・ハードチーム(ワード)

- デザインに予算がつきにくい。

- デザインができる人が少ないのではないか。

- お店をやりたい人のスモールステップが作りづらいのではないか。情報発信が足りないのではないか(情報発信がそもそも苦手、情報が足りない)。

- まちの中心地で見える場所にデザイン性の高いものが少ない話がまちの景観のマイナスイメージに繋がっていくのではないか。

- おしゃれなお店が少ないため若者がまちで飲食しない、それでお店がさらに少なくなるのではないか。

- まち中の一番見える場所にデザイン性の高いリノベーションの物件を一つ作ることによって、それが雰囲気を変えてまちの景観マイナスイメージを少しずつ変えていけるのではないか。そういうことができるまちだと認識されることによって、リノベーションが波及的に起こっていくのではないか。

- 循環型の廃材を使ったデザイン性の高い物件を作ったり廃材を使ったアート作品を町役場の一番見える所に展示したら面白いのではないか。

- 町外から来た企業こういう循環型をやっている町なんだと認識したり、デザイン性の高いものというイメージに変わっていくのではないか。

●(メンターコメント)

齊藤→デザインすることによって自分たちはどこを求めていくのか。そこを突き詰めていくことで目的と成果と解決方法が噛み合ってくるのではないか。

高橋→ありたい姿を見出し、そこに対して実直に行動していくことが大事。そのために目指す景色を仲間同士で実際に一緒に体験し、見る機会をつくった方がよい。

フィールドワークからイシューの設定まで、一日中活動したのでお腹ペコペコ。

夜ご飯は新富町で地産地消のお野菜をふんだんに使ったケータリングをいただき、参加者同士の交流を深めます。

新富町で地域おこし協力隊の任期を終えた後も活動中のカメラマン 中山雄太さんと、こゆ財団主催の人材育成プログラムに参加したことがきっかけで2021年に神奈川から新富に移住した有賀沙樹さんも合流し、地域での活動に関する意見交換に花を咲かせました。その後も懇親会はつづき、猛者たちは朝方まで起きて交流を深めたとか、、

2日目オープニング

2日目がスタートし、目的とプレゼンに盛り込む内容の説明がありました。

<2日目のワークの目的>

・システム思考について学んで地図も完成させよう!

・イシューをもとに企画を実際に作ろう!

・企画を人に伝えてお金を集める体験をしよう!

<プレゼンに盛り込む内容>

・企画タイトル

・解決すべき課題(イシュー)(誰のどんな課題?)

・課題を解決することで見えてくる好循環ストーリー

・思い(どうしてそれをやる?)

・何をやる?

・どんなリソースを活用する?(メンバーのスキル、まちの資源)

・何から始める(スモールステップ)

レクチャー 本質的な課題設定〜システム思考〜

1日目に出たアイデアをブラッシュアップしていく上でメンターの白水さんより「本質的な課題設定〜システム思考〜」をテーマにレクチャーがありました。

システム思考とは、解決したい課題を一つのシステム(構造)として捉え、解決を目指す思考方法だといいます。問題の一部だけに着目せず、問題のシステム全体を捉えることを重視しています。

システム全体を俯瞰的にみることで、表面的な事象に留まらず、問題の背景や複雑な要因などを含めた理解が可能になるそうです。

アイデアブラッシュアップ

レクチャーを踏まえ、1日目に出たアイデアをブラッシュアップしテーマに据え、企画を考える時間へ。白水さんから作業を進める上で4つのステップを踏むようアドバイスがありました。

<ステップ>

・1日目に描いた地図を改めて振り返る

・グループで事象を1つ選ぶ

・選んだ事象をスタート地点にして原因と結果をどんどん書いていく(うまくつながらなくてもOK!)

・自分がアタックできそうなポイントは?

テーマを決めたら、各チームで話し合い企画を肉付けしていきます。追分分校を出る時間のギリギリまで各チームで議論が重ねられ、チームによってはAIの力も借りながら企画スライドを作っていきました。

各チーム、プレゼンに向けラストスパートです。

プレゼン

会場を追分分校から「総合交流センター きらり」(新富町)へ移動し、プレゼンへ。

プレゼンの流れは以下のように設定されました。

<プレゼンの流れ>

・プレゼン(8分)

・フィードバック(7分)

→メンター3名によるコメント

まずは「場・コミュニティ」チームから。

●企画名「世界スナック あなたと」

住民同士の交流を促進。交流イベントなど様々な仕掛けを行い、新たな繋がりを生み出すコミュニティをつくる。やりたいことを応援しあう関係性を、飲み会を通じて育む。

●メンターコメント

白水→エンタメ要素を出し気軽に来れる場づくりをしつつ、それでも来ない人をいかに巻き込める場づくりをしていくか。両者が参加できるような場づくりを手法や時間帯などを変えて開催することでそれが実現できるのではないか。

高橋→今の時代、弱い繋がりが大事だと言われている。価値観が違っていてもなんとなく同じ景色を見れるような機会になれると良い。ちなみに第1回目はいつやるか?

齊藤→「俺は何も聞いていない」という人たちが何を求めているのかを拾い上げていき、じっくり話を聞いてあげる。そのためにエンタメ要素やファシリテーションも取り入れ、継続的に取り組むことで次に繋がっていくのではないか。

続いては「食・酒」チーム。

●企画名「ときドキ朝ごはん」

大崎町の食材はとても豊かだが、豊かな食事はできていないのではないか?という問いを元に、豊かな食事ができる機会をつくる。地産地消食材を使った朝ごはん会を開催。

●メンターコメント

白水→朝ごはんに来てもらうまでのハードルが高いので、その工夫をしてみてはどうか。また、お客さんが五感で大崎を楽しんでもらうため、大崎町の作り手の皿や箸を使うだったり、それらを作るワークショップを開催したり、いろんな角度で工夫することで来るハードルが下がるのではないか。

高橋→朝ごはんを誰が必要とするのか、そこは深掘りが必要。さらに、朝ごはんを食べることでどんな付加価値があるのかわかるとなお良い。

齊藤→実際にどんな形式・タイムスケジュールで開催するのか、どのようなコンテンツがあるのか。それで企画のメッセージ性も変わってくる。また、企画の独自性(大崎町だからこそ)を磨くと町民にももっと響くのではないか。

最後は「ハード・空き家」チーム。

●企画名「デザイン散歩道」

大崎で出た廃材を活用したアート作品をつくり、大崎町内の各地に散りばめて展示する。資源循環や脱炭素に貢献しつつ、回遊性の向上による経済効果も狙う。

●メンターコメント

白水→どこに何を設置するもだが、どういう目的で設置するかも肝となってくる。そのために関係機関の理解を得ることだったり、どんな仲間と動いていくのかは大きなポイントなので、そこを意識しながらプロジェクトを進めてほしい。

高橋→人の認知は1階に集中していて、それが街の印象にも繋がるという概念がある。プロジェクトを通して街中にプロダクトが広がっていくのは良いことである。ただ、車社会だと通り過ぎてしまい、認識されづらくなるのではないかという不安もあるので、町民が目的を持って訪れる役場といった公共空間にプロダクトとしてデザインを落とし込むアプローチは役場の協力も得やすく実現しやすいのではないか。

齊藤→デザインの統一感やクオリティを担保するためにデザイン監修を入れた方がいいと思う。世界的なレベルで実践していくこと、そのためにどうアクションしていくのかも意識していくことも大事。洗練されたものが街中に溢れることで町民に親しみを持って触れてもらえるのではないか。

どのチームに出資したくなるか

プレゼン後、各チームのプレゼンを踏まえ、参加者が企業の社長になったつもりでどのチームにどれくらいの金額を出資するかを考える時間に。

どのチームが一番かを競うのではなく、実際に企画を実践する際に、

事業に企業側が共感し出資したいと思ってもらうことがポイントになってくるため、模擬的に出資をしてみるというワークです

<ルール>

1人10万円所持(配分OK)

自チームに出資してもOK(自チームのみの出資はNG)

集まったお金を各チームで数え、その資金を使って最初の一手、何を取り組むかを相談しました。来年度実際に取り組むにあたり、資金確保や予算感をつかんでおくことはとても重要。未来に向けて着実に一歩を進めるために、どれくらい資金が必要なのかを検討することができました。

クロージング

2日間にわたるDAY3も無事に終了。

新富町でのフィールドワークと企画づくりのワークを通して、参加者一人ひとりがまちに対する解像度や役割を強く認識する時間になったと思います。DAY4、そして、DAY5の最終発表の日がますます楽しみになってきました。

どんな企画が生まれ、それがまちにどのように浸透していくか。引き続き、温かい目で見守っていただけたら嬉しいです。

参加者の声

・視察もワークもどちらも充実していた これからのグループワークも他の方にどう伝えるかなど他の人の意見を聞くのも楽しみです。

・学びもコミュニケーションも素晴らしく設計&準備されており、大変有意義な合宿でした。

取材・執筆・撮影:上 泰寿(ケアの編集者)

当日の様子をまとめたパネル

クレジット

登壇

- 一般社団法人横川kito 代表理事 白水 梨恵様

- こゆ財団 理事/WONDER COMMUNICATIONS 代表取締役 高橋 邦男様

- こゆ財団 執行理事 香川 亮様

- オーガニックファームZERO 代表 宮本 恒一郎様

- ミルクハウス 店長 ミル姉さん

協力

- ゆうぼくみん企画 有賀 沙樹様

- ひなた写真館 中山 雄太様

ケータリング

- I am Kitchen 永住 美香様

アーカイブ

- 取材・執筆・撮影:上 泰寿様(ケアの編集者)

- パネル制作:中原 未央様(合作株式会社)